人生を決定するものはどれだけ大きなことを成し遂げたかではない。

日々の習慣こそが自分の人生を形作る。

偉大なことを成しとげた人をみると、偉大だからそんなことができたんだと思う。

でもその人だって、一日二日でそこまでたどり着いたのではない。

成果に対する考え方を知るいい具体例があった。

目の前のテーブルにひとつの角氷があると想像してみよう。

部屋は寒くて、自分の息が見えるほどだ。

現在の室温はおよそ摂氏マイナス四度。ここから非常にゆっくりと部屋が暖かくなっていく。

マイナス三度。

マイナス二・五度。

マイナス二度。

角氷は目の前のテーブルで、ただじっとしている。

マイナス一・五度。

マイナス一度。

マイナス〇・五度。

まだ何も起こらない。

そして、摂氏〇度。

氷は解けはじめる。

それまでの温度上昇となんの違いもないようなわずか〇・五度の差で、大きな変化が引き起こされる。

ジェームズ・クリアー. ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣

なんの変化も見られないと勘違いしてただけで、本当は状況は常に変わり続けている。

摂氏0℃ですべては変わる。

変化は突然起きるように見えて、実は徐々に積み重なっているのだ。

この例は摂氏0℃で氷は溶け始めるという真実が含まれている。

途中でやめない自分を設計するための力強い具体例だ。

成果に対して誤った認識をしている可能性がある。

人はわかりやすくて輝かしい部分だけに着目して、いいなー、うらやましいなー、すごいなーと思いがちになる。

それまでの地味でめんどうな道のりは見ようともしない。

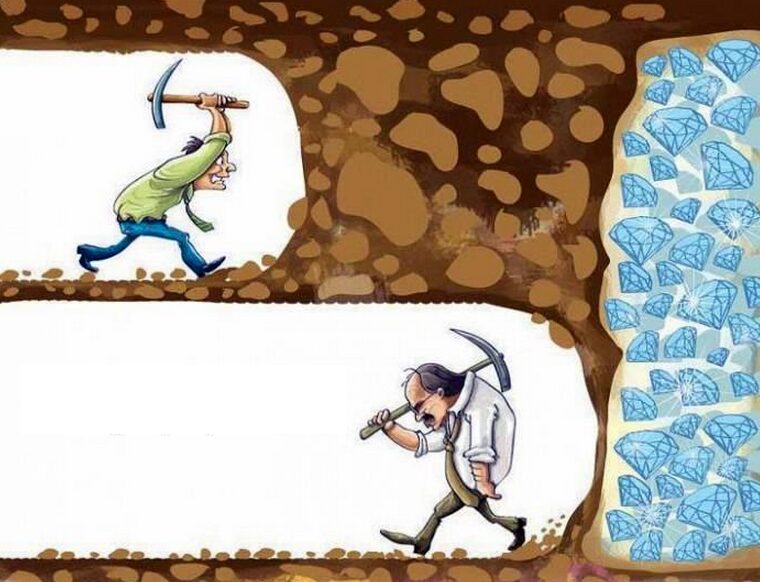

よく聞く例え話に、「もう少し掘り進めればお宝があるのに、直前であきらめてしまう」というものがある。

この例は氷の例と違い、お宝がほんとうにあるかが確実ではない。

たしかにそこにあったとしても、目には見えていない。

もしかしたら、本当の問題は、あきらめてしまうことではないのかもしれない。

問題は、お宝があると確信が持てていないことなのではないか。

ここを掘り進めれば、絶対に巨万の富を築くお宝があると分かっていて諦める人っているんだろうか。

つまり、自分の行動が正しい方向に向かっているという確信を持つことが重要となる。

だからこそ、正しい方向を見定める羅針盤が必要だ。

目標設定について

個人でも企業でも目標を設置することは大事だとされている。

目標があるに越したことはない。

でも目標よりも大事なことがある。

それは目標を達成するための仕組みづくりである。

「プロ野球選手になる」

「年収2,000万円を稼ぐ」

こういった目標は飽きるくらい聞いてきた。

でもこういう目標を達成せずに終わる人のほうが多いのが現実。

じゃあ目標が達成できなかった人は人生の敗者になるのか?

答えはノーである。

目標を決めて歩みはじめた時点で成功者であり勝者だ。

本当の問題は途中でやめてしまうことなのに、勝手に自分で自分に敗者の烙印を押してしまう。

そんなことをするのは今日からやめよう。

結果がどうなるかは決められないけど、どんな行動をとるかは決められる。

だからただ行動に焦点を当てればいい。

幸運なことに、誰でも仕組みづくりはできるし人は今日から変わることができるらしい。

どうやって仕組みづくりをするか

どうやって仕組みをつくるか。

言い換えると、どうやって習慣化するか。

習慣化するためには、まず習慣とは何なのかを理解する必要がある。

習慣とは一言でいうと、日々無意識で行っていること。

無意識というのがかなり強力で怖いポイントでもある。

いい習慣をつみ重ねるといい結果をうみ、わるい習慣をつみ重ねるとわるい結果をうむ。

習慣は飛行機の目的地に似ている。

少し方向のズレが、最終的な目的地に大きな違いを生み出す。

100m先の目的地にいくのに1度方向がズレたところで、到着地点はほぼ変わらない。

しかし何年、何十年という年月でズレた方向に進み続けてしまうと、目的地から遠く離れた場所に着くことは明白。

でもいま進んでる方向が正しいのか、ズレているのかどうやって把握すればいいのだろうか。

ちなみにいま、望ましい結果が出ていなくても問題ない。

過去がどうだったかは関係ない。

変えられない過去と、まだ形作られていない未来をつなぐ「今」をどう舵取りするかに集中すればいい。

いまの自分の行動がプラスなのか、マイナスなのかを知れば、正しい方向に進んでいるかを確認することができる。

つまり習慣を見直すときは、ひとつひとつの行動をはっきりさせることを意識したらいい。

いまの自分の習慣はすでに強力な無意識のもとで形成されている。

靴下をどちらの足から履くかとか、トイレのあとは手を洗ってタオルで拭くとか、ぜんぶ考えることなくやってる。

意識的に「俺はトイレのあと手を洗うんだ」とか、「靴下は利き足から履くんだ」とか意気込んでる人いないでしょ。たぶん。

だからまず普段の行動をはっきりさせる。

人は1日に2万から3万のことを考えているらしい。

そんなの嘘だろと思ってたけど、最近はそうなのかもしれないと思っている。

瞬き、呼吸、視線、表情とか、小さなことを含めると全然意識的にやっていないことに気づく。

行動に関しても、「次にこうしよう」とか

「いつまでにこれをしよう」

と、明確な意思をもたずに、毎日の決まり切った作業をしているシーンはたくさんあるはず。

悪習慣の具体例としてけっこう多いのは、SNSとかテレビだと思う。

SNSといってもたくさんある。

YouTube、X、Instagram、TikTokなどなど。

じゃあそれぞれのSNSに毎日どのくらい時間をかけているのか。

1時間なのか、3時間なのか、それ以上なのか。

仮に1時間だったとして、1ヶ月で30時間、1年で360時間になる。

時間がないなんて言い訳を、自分はする資格がないと思った。

意識的にはっきりさせないと習慣を見直そうともならないから、気づくだけでも進歩である。

より確実に習慣を変えたければ、環境を変えるのがいちばんいい。

模様替えだって環境を変えていることになるし、もっといえばモノを置く位置を変えるだけでも立派な環境変化だ。

自慢じゃないけど、僕は医者から飲むように言われた薬をぜんぶ飲みきったことがほぼない。

なぜなら忘れるから。

忘れることに関しては天下を取れるレベルで自信がある。

でも酪酸菌は毎日欠かさず飲むことができている。

どうやって忘れずに飲んでいるかというと、テーブルの目立つところに常に置きっぱなしにしているだけ。

最近は酪酸菌を飲むのが習慣化しすぎて、「あれ、さっき飲んだんだっけ?」ってなるほどである。

忘却の王の僕からしたら、習慣化することの弊害と言ってもいいかもしれない。

目につくから思い出して行動を起こせる。

逆に目につかないところにあったら、それだけで行動が難しくなる。

タンスにある薬箱の中に酪酸菌を入れてたら、ほぼ確実に存在自体を忘れていたことだろう。

仮にその状況で酪酸菌のことを思い出したとしても、取り出すことを考えただけでめんどう。

目につかない場所にあるということは、それだけで行動を起こすのを難しくしている。

掃除なんかも同じで、掃除ができない人は掃除機が隠されるようにしてしまってあるのが原因かもしれない。

掃除機を出すという作業がひとつ増えるだけで、掃除をすることの難易度は上がってしまう。

掃除機はもはや観葉植物とおもってオブジェクト化するくらいでいい。

とはいえ、急に新しい習慣を手に入れるのは難しい。

そこで、できるだけかんたんに習慣化させるひとつの公式がある。

それは、いつもの習慣のあとに新しい習慣をする。

たとえば、

- 朝の水を飲んだ後に、簡単なストレッチをする

- 歯磨きの後に、1分間の瞑想をする

- 夕食後に、5分間の読書をする

朝起きて水を飲む習慣があるとしたら、そのあとに新しい習慣を小さくとり入れてみる。

続けることが目的なので、難しいことはしなくていい。

水を飲んだあとに5キロ走るとかは絶対に挫折率が高い。

というかほとんどの人が無理と思う。

ランボルギーニを買うまで彼女は作らないっていうのと同じくらいハードルが高い。

そんなに無謀な目標はだれでも達成できる気がしない。

水を飲んだら玄関の外に出る。

これくらいから始めてみればいい。

気が向いたら、そこから少し歩いてみたり走ってみたりするくらいのほうが長続きする。

靴を履いて玄関の外に出れば大成功。

これくらいの感覚のほうが精神衛生上もいいだろう。

なぜ習慣化できないのか

かんたんに言うと、自分の信念に反した行動は習慣化できない。

自分は怠ける人間だ。だからテレビを見る。

自分は食べるのが好きだ。だからダイエットできない。

こうやって知らず知らずのうちに自己暗示をかけている。

でもこの状態を脱する方法がある。

よく自分には個性がないとか、どうやったら個性を伸ばせるかと考えたことが、いままでに一度や二度くらいあったのではないだろうか。

ピアニストという個性がほしいと思っても、ある日突然ピアニストにはなれない。

勉強化になりたいと思っても、3日坊主で勉強をやめれば勉強化にはなれない。

逆に、続ければ続けるほど個性は伸ばせる。

つまり、個性は既成事実を積み重ねることでつくることができる。

あなたはピアノの練習をするたびにピアニストとなる

あなたは勉強するたびに勉強家になる。

過去の自分が今日の自分を正当化してくれるようになる。

努力は報われるって言葉の意味は、単に成果がでるとかでないとかの話ではない。

過去の自分の行動が、いまの自分を肯定する材料になる。

習慣に才能は必要か?

向き不向きはたしかにある。

遺伝子の存在を否定することもできない。

自分が内向的か、外向的か、権力に対して従うタイプか反発するタイプなのかなんかも、遺伝で決まっていることさえあるという。

結果を残したいなら、いかに自分が得意なステージで戦うことができるかを考えた方がいい。

そして自分が得意なステージがないなら作り出せばいい。

しかも100万人分の1くらいのブランディングは簡単につくれる。

そう聞くとかなりハードルが高いように感じるけど、ひとつづつ見ていくとそんなに難しいものでもないと思えるはず。

めちゃくちゃすごい才能とか実績がないといけないなんてことはない。

人よりちょっと文章が書くのがうまいとか、絵が上手とかそのくらいのレベルでいい。

30人のクラスがあったとして、その中で一番得意といえるくらいの感覚。

突然そう聞かれると、ないって答えるひとは一定数いると思う。

でもそう思い込んでいるだけで、実は探せば意外とある。

たとえば、イラストレーターの場合

- イラストレーターの時点で1/100

- かわいいイラストが得意(1/100)

- 3パターン無料で描きます(1/100)

ライターの場合

- Web記事特化(1/100)

- 医療系コンテンツ専門(1/100)

- 24時間以内納品保証(1/100)

プログラマーの場合

- モバイルアプリ開発(1/100)

- UI/UX重視(1/100)

- 週1回の進捗報告付き(1/100)

これで100万分の1を作り出せる。

いくら自分のステージを作り出せるからといって、茨の道を選択する必要はない。

イラストを見るのも書くのも嫌いな人がイラストレーターなんか目指してしまったら、毎日が修行モードに突入してしまう。

才能を活かせるかどうかと、才能の有無は関係ない。

頭打ちを決めつけて、自分には才能がないと嘆いてるうちは、いまある能力を活かす努力をしていないだけかもしれない。

そんな努力をしていない自分に、才能がないなんていう権利はあるだろうか。

誰にでもなにかしらの才能はある。

才能を見つけるために、「ほかの人には難しいことでも、自分にとっては簡単なことはなんだろう?」

という問いについて考えてみるのはオススメ。

たとえば僕の場合は、毎日本を読むのはとてもかんたん。

むしろご飯を食べる方がめんどうまである。

でも人によっては読書が難しいという。

だからこれは一つの才能なんだと気づいた。

こと習慣化することに関しては、才能なんて必要ない。

でも才能に気づく努力はしたほうがいい。

その後の習慣化がかんたんになるから。

習慣が途切れたらどうするか

毎日やるといっても、そんなパーフェクトヒューマンは存在しない。

体調を崩すことだってあるし、どうしようもなく気だるい日だってある。

でも継続が一度とぎれてしまったからといって、それに固執することはない。

いちど継続を守れなかったからといって、その後の行動にストップをかけるなんてもったいないし。

投資におきかえてみると、損出をへらすことの大切さがよりわかる。

10,000円を投資して50%の利益があれば、15,000円が手に入る。

あたりまえだが、損出がでたらせっかくの利益もなくなってしまう。

ではどのくらいの損出で、もとの10,000円にもどってしまうのか。

損出率をXとして計算式すると、

- 15,000 - 15,000 X = 10,000

- 15,000 X = 5,000

- X ≒ 33%

したがって、15,000円から約33.33%の損失が出ると、元の10,000円に戻ってしまう。

増やすには50%の利益率が必要。

でも減るときは33%の下落率。

みてわかる通り、上昇するより下落するほうが簡単で危険である。

このことは、投資におけるリスク管理の教訓でもある。

逆に損出を抑えることは、50%の上昇と同じ価値があるともいえる。

つまり、少し習慣がとぎれてしまったからといって、不必要にやめないことは重要である。

習慣がつみ重なればなるほど、いいかえると、利益が増えれば増えるほどおおきな下落に耐えることができる。

損出率を同じように計算すると、

- 50%の利益なら33.33%の損失で元本回帰

- 100%の利益なら50%の損失で元本回帰

- 200%の利益なら66.67%の損失で元本回帰

いい習慣がつみ重なれば、逆にもとに戻すほうが難しいくなるかもしれない。

習慣がとぎれても、今日からまたはじめよう。